Auf den ersten Blick wirkt die Butjadingen wie der Urlaubstraum eines Gamers: Im Steuerhaus des Kutters reiht sich Monitor an Monitor, hinter den Fensterscheiben blitzt blau das Meer. Davor thront ein Recaro-Sessel, komplett mit Sitzheizung und Extrastütze für die Wirbelsäule. Seit mehr als 30 Jahren fährt Kapitän Andreas Thaden raus auf die Nordsee rund um Amrum und fischt nach Krabben – wann immer das Wetter es zulässt. 120 Tage im Jahr sind es, schätzt er. Macht 3500 Stunden. Die meisten davon verbringt er auf seinem Gamersessel vor den Bildschirmen. „Ohne Satellitendaten läuft hier gar nix“, sagt er. „Ich muss wissen, wie das Wetter wird, wo ich bin, wo die anderen sind – nur die Krabben, die finde ich ganz allein.“

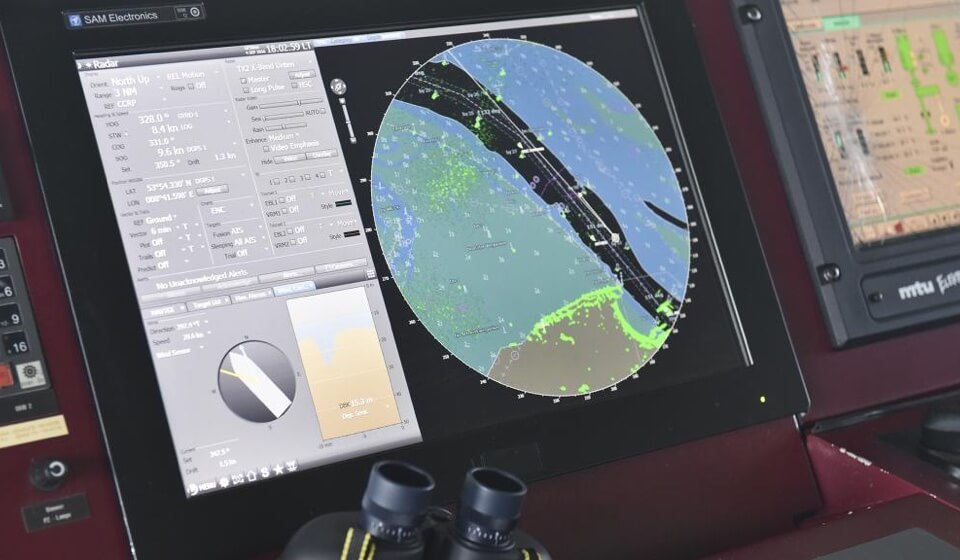

Raumfahrttechnologie auf einem Krabbenkutter? Klar doch. Zuverlässige Wetterberichte und mit Satellitennavigationssystemen verknüpfte Kartenplotter mit elektronischer Seekarte sind für Küstenfischer wie Andreas Thaden ebenso unverzichtbar wie Kompass, ein Echolot, das die Wassertiefe meldet, Radarsystem und Funkgeräte. Und dann gibt es noch den Transponder für das automatische Identifikationssystem (AIS). Seit 2004 müssen alle großen Trawler, Passagier- und Containerschiffe weltweit so ein Gerät an Bord haben. Und seit 2015 sind in der EU auch kleinere Schiffe ab 15 Meter Länge dazu verpflichtet. Also auch der 18,5 Meter lange Stahlkutter Butjadingen, den sich Thaden 1988 nach eigenen Entwürfen in Ostfriesland bauen ließ.

Gemeinschafts-Navi per Ultrakurzwelle

Einst als Anti-Kollisionssystem für vielbefahrene Küstengewässer konzipiert, sendet der AIS-Transponder im Sekundentakt Ultrakurzwellensignale (UKW oder engl. VHF für very high frequency) mit den eigenen Schiffsdaten, der aktuellen Position, Kurs und Geschwindigkeit aus und empfängt die entsprechenden Daten von Schiffen in der näheren Umgebung. Alle Informationen können auf der elektronischen Seekarte angezeigt werden. In Küstennähe gelangen die Signale über Basisstationen auch zu den Hafenbehörden, der Wasserschutzpolizei und der Küstenwache.

Aufs Auto-Navi übertragen muss man sich das Prinzip ungefähr so vorstellen: Der Monitor zeigt nicht nur die eigene Richtung und Geschwindigkeit, sondern auch die aller anderen Fahrzeuge, die unterwegs sind. Die Polizei kann die Route ebenfalls mitverfolgen. Wenn dann an einer, sagen wir, 400 Meter entfernten Kreuzung ein Fahrzeug von rechts kommt, warnt das Gerät, dass es in 22 Sekunden einen Unfall gibt, wenn beide Fahrzeuge mit ihrer jeweiligen Geschwindigkeit unverändert weiterfahren. Dazu liefert es noch Marke und Kennzeichen des Fahrzeuges – und die Handynummer des Fahrers, damit man ihn anrufen und ihm sagen kann, dass er bitte langsamer fahren soll. „Vor allem bei Dunkelheit und Nebel macht es das AIS viel sicherer hier draußen“, sagt Andreas Thaden.

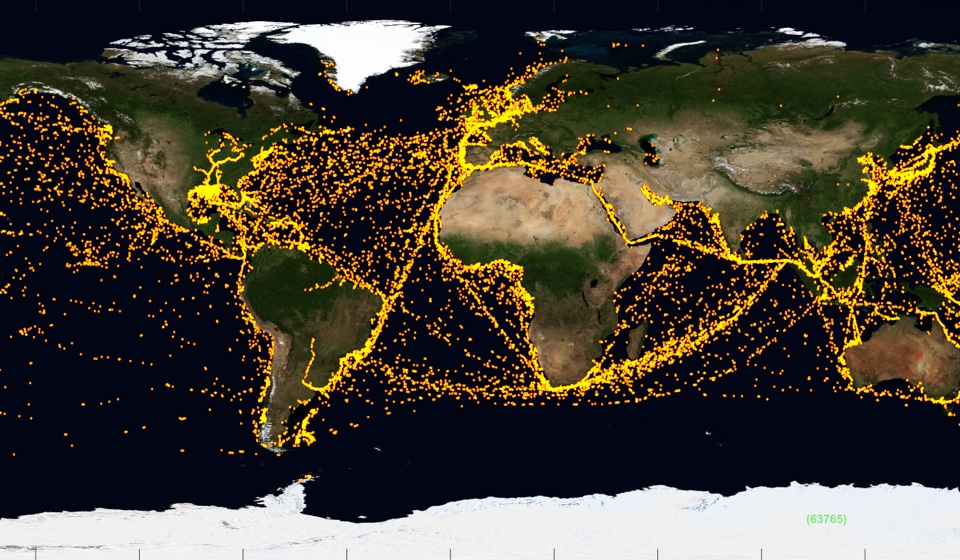

Das „Gemeinschafts-Navi“ für die Seefahrt ist praktisch, einfach und sehr effektiv. Doch leider kommen VHF-Signale auf der Erde nicht besonders weit. Ursprünglich konnten AIS-Signale daher nur von Schiffen und Küstenstationen in einem Umkreis von etwa 40 Seemeilen (74 Kilometer) empfangen werden. Die Kommunikation von Schiff zu Schiff funktioniert zwar auf diese Distanzen auch fernab der Küsten, Hafenbehörden und Küstenwachen hingegen konnten so den Schiffsverkehr nur in küstennahen Gewässern im Auge behalten. Schiffe auf hoher See hatten sie im wahrsten Wortsinn nicht mehr auf dem Schirm. Geriet eins in Seenot, ging oft wertvolle Zeit verloren, da das Schiff nicht rasch geortet werden konnte. Auch Handelsunternehmen kämpften lang mit dem Datenloch auf hoher See. Um die 90 Prozent des Welthandels werden auf dem Seeweg abgewickelt, aber die Transportwege der Containerschiffe ließen sich nicht lückenlos nachvollziehen, exakte Ankunftszeiten nicht berechnen. Transparenz in der Lieferkette? Fehlanzeige. Dazu konnten Schiffer, die auf hoher See ihre Tanks reinigten oder illegal fischten lange Zeit nur schwer überführt werden.

AIS-Empfänger im All

Die Lösung des Problems liegt im erdnahen Orbit. Die vertikale Reichweite von VHF-Signalen übertrifft die horizontale nämlich um ein Vielfaches. Die Informationen gelangen mühelos in erdnahe Orbits – wo sie von niedrig fliegenden Satelliten empfangen werden können. Diese Raumfahrtdaten ergänzen die terrestrischen Systeme so effektiv, dass nun Schiffe überall auf der Welt geortet werden können. AIS wird jetzt weltweit für die Seenotrettung, die Nachverfolgung von Warentransporten, zur Abwehr von Piratenangriffen, zur Umweltüberwachung und zur Regulierung der Fischerei eingesetzt.

Erste Experimente auf der ISS

Im November 2009 montierte NASA-Astronaut Randy Bresnik im Auftrag der europäischen Raumfahrtagentur ESA eine VHF-Antenne an die Außenwand des Columbus-Labors der Internationalen Raumstation (ISS). Die ISS umkreist die Erde alle 90 Minuten in etwa 400 Kilometern Höhe. Das COLAIS (Columbia AIS) Projekt sollte als erstes Projekt überhaupt testen, ob AIS-Signale von Schiffen auf den unterschiedlichen Ozeanen der Welt überhaupt zuverlässig aus dieser Höhe empfangen werden können. Können sie. Allein während der ersten zehn Betriebsstunden wurden 90 000 AIS-Signale registriert. Der Kontrollcomputer, die ERNOBox, wurde von Airbus in Bremen konzipiert und gebaut. Die Bremer übernahmen auch die gesamte Systemintegration und lieferten den GATOR (Grappling adaptor), mit dem die Antenne an der ISS befestigt wurde.

Inzwischen betreiben verschiedene staatliche und kommerzielle Anbieter Konstellationen mit AIS-Mikrosatelliten, allen voran die US-amerikanische Firma Orbcomm und das kanadische Unternehmen exactEarth. Die Satelliten fliegen meist in einer Höhe von 750 Kilometern. exactEarth schickt seine AIS-Empfänger aber auch gern als Huckepack-Nutzlasten auf größeren europäischen Satelliten ins All, wie zuletzt im Februar 2018 auf dem von Airbus teilweise in Friedrichshafen gebauten spanischen Radarsatelliten PAZ, der jetzt in 500 Kilometern Höhe die Erde umkreist. Der neue AIS-Kleinsatellit ESAIL, der die exactEarth-Konstellation bald verstärken soll, wurden von LuxSpace, einem Tochterunternehmen des Bremer Weltraumunternehmens OHB im Rahmen des ARTES Forschungsprogramms (Advanced Research in Telecommunications Systems) der Europäischen Weltraumagentur ESA entwickelt und gebaut.

Seit 2010 überwacht auch Norwegen mit Nanosatelliten Schiffe aus dem All. Ursprünglich als Experiment gestartet, sind seit Juli 2017 drei 20 Zentimeter große Mikro-Satelliten im Orbit, mit denen die Skandinavier nicht nur ihre eigenen Hoheitsgewässer im Auge behalten. Die Prototypen der Empfänger – NORAIS-1 und NORAIS-2 – wurden seit 2010 im Rahmen des COLAIS-Projekts gemeinsam mit der ESA und Airbus auf der ISS getestet.

Datenchaos über den Ozeanen

Die größte Herausforderung für das Satelliten-AIS steht im krassen Gegensatz zum früheren Informationsloch auf hoher See. Vor allem in vielbefahrenen Gewässern – sogenannten High Traffic Zones –, wie etwa der Nord- und Ostsee, dem Mittelmeer, der US-Atlantikküste oder vor großen Häfen wie Hamburg, Rotterdam, Tokio oder Singapur, werden die Empfänger auf den AIS-Satelliten mit AIS-Signalen verschiedener Schiffe geradezu bombardiert. Die Signale überlagern sich und gehen teilweise im allgemeinen Grundrauschen unter. Als eine Lösung für das Problem wurden 2015 neben den klassischen AIS-Frequenzen 161.975 MHz (Kanal 87B oder AIS1) und 162.0265 MHz (Kanal 88B oder AIS2), die sogenannten „space channels“ 156.775 MHz und 156.825 MHz (AIS3 und AIS4) eingerichtet. Auf den Weltraum-Kanälen wird ein anderer Signaltyp mit längeren Übertragungsintervallen gesendet. Das erleichtert es, die Signale zu entschlüsseln. AIS-Satelliten empfangen aber weiterhin alle vier AIS-Kanäle. Weltweit wird stetig weitergeforscht, um leistungsfähigere Antennen, Prozessoren und Software zu entwickeln, die mit der Datenflut fertig werden.

Im Juni 2014 schickte das Institut für Raumfahrtsysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bremen mit dem Nano-Satelliten AISat-1 eine neuartige Antenne ins All. Die vier Meter lange spiralförmige Helix-Antenne konnte das Empfangsgebiet verkleinern und damit auch die Zahl der empfangenen Nachrichten reduzieren. Filter und verschiedene Dämpfungsstufen sorgten für besseren Empfang.

Weiterentwicklung im All und auf der Erde

Eine zuverlässige und möglichst exakte Ortung der Schiffe per AIS funktioniert am besten mit einem Mix aus boden- und satellitengestützten Daten. Das DLR hat sich daher gemeinsam mit dem Nürnberger AIS-Transponderexperten Weatherdock auch die terrestrischen AIS-Strukturen vorgenommen und für das Projekt „AIS Plus“ die Algorithmen der Signalverarbeitung so verbessert, dass nun in Küstenregionen bis zu 50 Prozent mehr Daten empfangen werden können. Zudem wurde die Reichweite der terrestrischen Signale auf bis zu 95 Kilometer erhöht. Testgebiete waren die Häfen von Hamburg, Danzig, Barcelona und Rotterdam. Allein in dem belgischen Hafen laufen täglich rund 370 Schiffe ein. „Wir haben das herkömmliche System so modifiziert, dass wir ein vollständiges Lagebild der Hafensituation erstellen können und so die Küstenüberwachung vervollständigen“, sagt Simon Plass, der das Projekt am DLR-Institut für Kommunikation und Navigation leitete. Als Ergänzung zu Küstenstationen und Satelliten möchte der Wissenschaftler auch Linienflugzeuge mit AIS-Transpondern ausrüsten. Die DLR-Forscher haben den AIS-Plus-Empfänger bereits auf Flugzeugen getestet. So ließe sich das Lagebild auf den Meeren weiter vervollständigen.

Mit Satellitendaten gegen illegale Fischerei

Satelliten-AIS hat die Passagier- und Handelsschifffahrt revolutioniert, sie sicherer und transparenter gemacht. Jetzt werden die Bemühungen verstärkt, ähnliches bei der Überwachung der Fischerei zu erreichen. Im Schnitt werden rund um den Globus jedes Jahr 160 Millionen Tonnen Fisch konsumiert. Umso wichtiger ist es, Überfischung und illegale Fischerei einzudämmen, damit sich die Bestände erholen können.

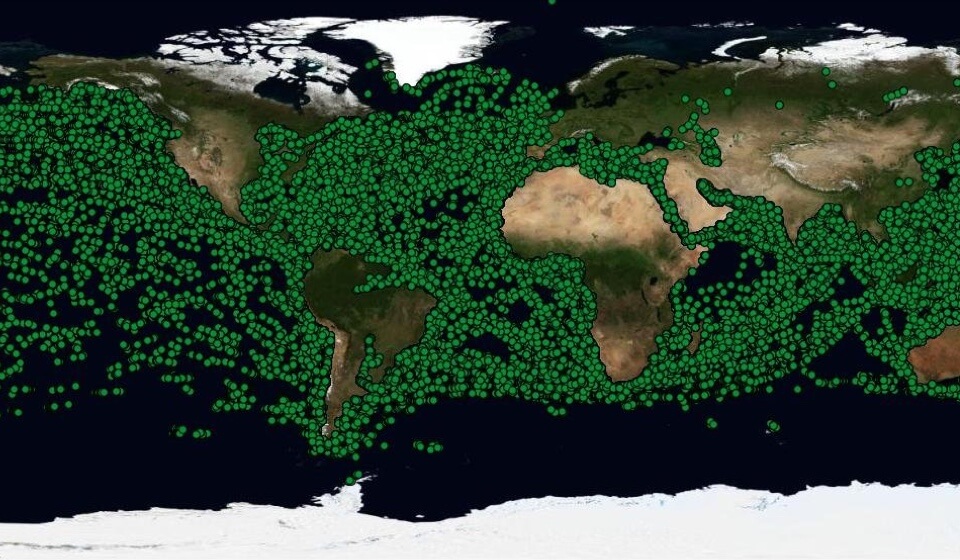

Doch eine präzise Überwachung von Schutzzonen und Fangquoten ist schwer: Einerseits schalten manche Fangschiffe ihre AIS-Transponder zeitweise aus, um möglichst unbemerkt in Schutzzonen zu fischen. Und auch wenn Fischerboote, so wie vor der indischen Küste, verkapselte AIS-Sender an Bord haben, ist bei mehreren hundert Booten auf engstem Raum eine zuverlässige Positionsbestimmung jedes einzelnen Schiffes nur schwer möglich.

Der maritime Trackingdienst „Ocean Finder“ von Airbus, zum Beispiel, verknüpft die AIS-Daten von exactEarth mit Daten der eigenen Erdbeobachtungssatelliten wie SPOT 6/7, Pléiades und TerraSAR-X, die rund um die Uhr die ganze Erdoberfläche mit optischen und mit Radarsensoren scannen, dazu kommen eigens entwickelte Algorithmen und die langjährige Erfahrung von Experten. So lassen sich auch sogenannte nicht-responsive Schiffe, also Schiffe, die aktiv keine AIS-Signale aussenden, in Fast-Echtzeit aufspüren und verfolgen.

Eine weitere Möglichkeit, illegale Fischerei und Umweltsünder auf hoher See aufzuspüren bieten die Daten der Sentinel-Satelliten des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Dank des Space Data-Highways gelangen sie fast in Echtzeit zur Erde. Während der ersten Live-Demonstration des Systems für schnelle Datenübertragung per Laser im All diesen Juli überprüften Mitarbeiter der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) mehr als 40 Schiffe auf dem Atlantik auf mögliche Ölleckagen. Die Bilder hatte der Satellit Sentinel-1 erst Sekunden vorher gemacht.

Umwelt- und Artenschutz mit Raumfahrtdaten

Der World Wildlife Fund (WWF) hat die Möglichkeiten der AIS-Signale ebenfalls für sich entdeckt. Eine gemeinsam mit dem Münchner Technologie-Dienstleister Navama entwickelte Software nutzt die AIS-Daten um den Kurs von Fischerbooten exakt nachzuvollziehen. „Wenn ein Schiff mit mehr als zehn Knoten geradlinig fährt, dann fährt es durch ein Gebiet durch“, erklärt Alfred Schumm, Leiter des Globalen Fischereiprogramms des WWF und Initiator des Programms. „Wenn dieses Schiff aber auf einmal langsamer fährt und im Zickzack, dann ist das ein Hinweis: Das ist ein Trawler, der zieht ein Netz hinter sich her und fängt. Und wenn das Schiff sehr langsam fährt, dann hat er möglicherweise ein Bodenschleppnetz.“ Verdächtig sind diese Bewegungsmuster in Schutzzonen, zu Schonzeiten oder in Bereichen, in denen bestimmte Fangmethoden nicht angewendet werden dürfen.

Verschwindet das Signal in der Nähe eines Schutzgebietes plötzlich vom Bildschirm und taucht nach einer Weile woanders wieder auf, horchen die Umweltschützer ebenfalls auf: Die Fischer könnten das Signal abgeschaltet haben, um im Schutzgebiet zu fangen. Auch wenn zwei Schiffe auf See länger dicht nebeneinander liegen, kann das ein Hinweis auf illegale Fischerei sein. Wenn die Herkunft eines Fangs verschleiert werden soll, etwa weil Quoten überschritten oder ohne Lizenz gefischt wurde, wird der Fang oft auf See umgeladen. Beweise sind das alles noch nicht, aber Anhaltspunkte, die an die zuständigen Behörden und Verwaltungen weitergegeben werden können. Langfristig helfen nur Kontrollen gegen die Überfischung unserer Meere, so Schramm. Die Satellitendaten seien eine wichtige Grundlage, um Verbraucher zu informieren – und um die Fischindustrie selbst zu nachhaltigen Fischereimethoden zu bewegen.

Der gläserne Fischer

„Mit den Satellitendaten kann ich jederzeit beweisen, dass ich meine Arbeit nachhaltig betreibe“, sagt Krabbenfischer Andreas Thaden. Dafür nimmt der 60-Jährige, mal mehr, mal weniger gutwillig in Kauf, ein „gläserner Fischer“ zu sein. „Jeder mit einem Laptop kann jederzeit sehen, wo ich auf See bin und was ich tue“, sagt Thaden. Dazu führt er ein elektronisches Logbuch und schickt jeden Tag einen Bericht an das Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung. „So kann ich lückenlos nachweisen, wo meine Krabben herkommen.“ Angenehm ist ihm das nicht immer: „Ich gebe so ja auch mein Wissen preis, also wann und wo ich meine Krabben finde.“

Bei manchen Fischarten beträgt die Todesrate durch Fischerei 95 Prozent. Für Nordseekrabben gilt das nicht. Sie vermehren sich so schnell, dass es Wissenschaftlern bislang nicht gelungen ist, zuverlässig vorherzusagen, wie die Bestände sich von einem Jahr zum nächsten entwickeln. Krabben haben keine Saison, keine Schonzeiten, keine Quoten. Thaden könnte also viele der kleinen Garnelen vom Meeresboden holen, wie er wollte. Aber so viele will er gar nicht. Etwa 100 Tonnen sind es im Jahr, sagt er, mal etwas mehr, mal etwas weniger. „Ich bin Fischer in der siebten Generation väterlicherseits, in der vierten Generation mütterlicherseits. Ich säge doch nicht an dem Ast, auf dem ich sitze! Das ist eben der Unterschied, wenn du da fischst, wo du lebst.“